Die lange Zeit der marokkanischen Geschichte

Zwei Figuren aus dem späten 8ᵉ Jahrhundert bleiben im marokkanischen Nationalroman emblematisch: Idriss I. und sein Sohn Idriss II., die Begründer der Dynastie der Idrissiden, die angeblich von Muhammad (Mohammed) abstammt. Die Idrissiden werden oft als die erste Dynastie dargestellt, die den Grundstein für eine strukturierte und staatliche Macht in Marokko gelegt haben soll. In Wirklichkeit dauerte es bis zu den Almoraviden im 11ᵉ Jahrhundert, bis eine zentralisierte Macht das gesamte Territorium kontrollierte. Die dynastische Sequenzierung darf im Übrigen nicht die wichtigen chronologischen Kontinuitäten auslöschen. "Jenseits der dynastischen Geschichte gibt es anthropologische Strukturen der Macht und es gibt eine besondere Form des politischen Modells in Marokko, vielleicht sogar im gesamten Maghreb, in dem nicht alles von der Dynastie oder einer zentralen staatlichen Macht gemacht wird. Es gibt eine ständige Interaktion mit der unterworfenen oder zu unterwerfenden Bevölkerung".

Das Zeitalter der Berber

Zwei Berberdynastien vom Ende des 11ᵉ Jahrhunderts bis zum Anfang des 13ᵉ Jahrhunderts, die Almoraviden und die Almohaden, vereinigten den Maghreb und die Iberische Halbinsel. In den 1040er Jahren machte sich der Berberführer Yahya ibn Ibrahim mit Hilfe von Ibn Yasin daran, die religiösen Sitten der Berberbevölkerung zu reformieren.

Zwischen 1070 und 1090 eroberten die sogenannten Almoraviden die Städte im heutigen Marokko und in Al-Andalus und bekannten sich zum Dschihad gegen die Christen. Die von den Almoraviden durchgeführten religiösen Reformen waren Teil einer Loyalität gegenüber dem abbasidischen Kalifen von Bagdad.

Eine Hauptstadt, Marrakesch, wird 1070 gegründet. Ein besonders emblematischer Herrscher, Yusuf ibn Tashfin, regiert von 1061 bis 1106 zusammen mit seiner Frau Zaynab Nefzaouia. Es wird eine dezentralisierte Verwaltung mit einer transkontinentalen Staatsstruktur aufgebaut, die sich zum ersten Mal über die Straße von Gibraltar erstreckt.

Das 11ᵉ Jahrhundert entspricht einem Wendepunkt in der Geschichte des Maghreb: "Dies entspricht einer doppelten Bewegung: im Norden mit der Wiederbelebung des Mittelmeerraums und der Intensivierung der Ströme [z. B. des Handels] und, was zweifellos noch wichtiger ist, der Herstellung von Verbindungen, der Intensivierung der Verbindungen mit dem subsaharischen Afrika, insbesondere dem Sudan. Die Almoraviden waren die ersten, die Verträge mit Pisa, Genua, Venedig, Marseille und Barcelona schlossen".

In diesem Zusammenhang taucht auch das Wort Marokko auf. "Das Wort Marokko bedeutet Marrakesch. Das ist der Moment, in dem man sich angewöhnt, ein Land nach seiner Hauptstadt zu benennen".

Die Almoraviden gingen im 12ᵉ Jahrhundert zurück, geschwächt durch die Kriege gegen die Christen auf der iberischen Halbinsel und gegen die Almohaden, Berber, die sich gegen die herrschende Dynastie erhoben hatten.

Die Almohaden stürzen die Almoraviden schon bald. An ihrer Spitze steht Ibn Tumart als religiöser Reformer.

Im Jahr 1147 eroberten die Almohaden Marrakesch und anschließend fast das gesamte heutige Marokko und Tunesien sowie Al-Andalus. Sie stellten die Legitimität des abbasidischen Kalifen in Frage und riefen den Almohadenherrscher zum Kalifen aus.

Die religiöse Reform der Almohaden ist eine Rückkehr zur prophetischen Offenbarung Muhammads und hat eine starke messianische Dimension. Fiktive Genealogien ordnen Ibn Tumart und Abd al-Mumin, seinen ersten Nachfolger, in die Linie von Ali, dem Schwiegersohn und Cousin Muhammads, ein.

Das Almohadenreich führt ein neues, stärker zentralisiertes System der Provinzverwaltung ein.

Die Geschichte nach den Meriniden

Im 13ᵉ Jahrhundert gingen die Almohaden zugunsten der Meriniden zurück, einer ebenfalls von Berbern abstammenden Dynastie, die 1269 Marrakesch eroberte und von nun an von ihrer Hauptstadt Fes aus die Macht über Marokko ausübte.

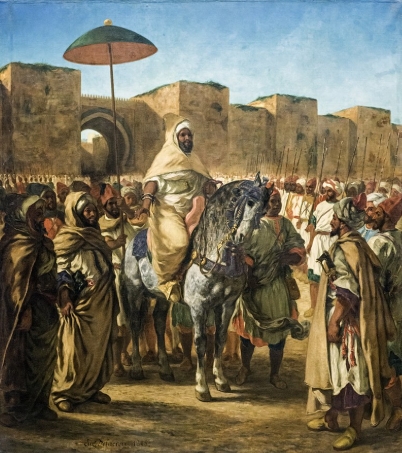

Der Begriff "Sultan" wird in der Merinidenzeit allgemein verwendet. Sultan Abu al-Hasan Ali ben Uthman, der wegen seiner Hautfarbe auch "schwarzer Sultan" genannt wurde, war eine zentrale Figur der Merinidenzeit. Seine Regierungszeit (1331-1348) markierte den Höhepunkt der Dynastie, doch er scheiterte daran, den Maghreb wieder zu vereinen, obwohl er mit Waffengewalt und Eroberungen ein Reich wiedererstehen lassen wollte, sowohl von Seiten Spaniens als auch des heutigen Tunesiens.

Um ihre Macht zu legitimieren, mobilisieren die Meriniden im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Dynastien kein religiöses Projekt. Im Gegenteil, für Yassir Benhima : "Es ist fast schon politischer Opportunismus, dass diese Dynastie an die Macht kommt. Sie wird weitere Elemente zur Legitimation ihrer Autorität aufbauen und hat die Idee, eben diese Geschichte zu schreiben." Ibn Khaldoun, ein Denker und Historiker aus dem späten 14ᵉ Jahrhundert, trägt insbesondere zur Strukturierung dieser großen nationalen Erzählung bei.

Die Meriniden gingen ab 1348 langsam zurück, geschwächt durch den Schwarzen Tod und durch Zeiten großer politischer Instabilität. Sie wurden 1472 von den Wattassiden abgelöst.