Le temps long de l’histoire marocaine

Deux figures de la fin du 8ᵉ siècle demeurent emblématiques dans le roman national marocain : Idriss Ier et son fils Idriss II, fondateurs de la dynastie des Idrissides, qui serait issue de Muhammad (Mahomet). Les Idrissides sont souvent présentés comme la première dynastie qui aurait posé les bases d’un pouvoir structuré et étatique au Maroc. Il faut en réalité attendre les Almoravides, au 11ᵉ siècle, pour qu’un pouvoir centralisé contrôle l’ensemble du territoire. Le séquençage dynastique ne doit, par ailleurs, pas effacer les importantes continuités chronologiques. “Par-delà l’histoire dynastique, il y a des structures anthropologiques du pouvoir et il y a une forme de modèle politique particulier au Maroc, peut-être même à l’ensemble du Maghreb, dans lequel tout n’est pas le fait de la dynastie, ni d’un pouvoir central étatique. Il y a une interaction constante avec les populations sujettes ou à assujettir.”

L’ère des berbères

Deux dynasties berbères, de la fin du 11ᵉ siècle au début du 13ᵉ siècle, les Almoravides et les Almohades, ont unifié le Maghreb et la péninsule ibérique. Dans les années 1040, le chef berbère Yahya ibn Ibrahim, avec l’aide d’Ibn Yasin, entreprend de réformer les mœurs religieuses des populations berbères.

De 1070 à 1090, ceux que l’on appelle désormais les Almoravides s’emparent des cités du Maroc actuel et d’Al-Andalus et se réclament du djihad contre les chrétiens. La réforme religieuse menée par les Almoravides s’inscrit dans le cadre d’une allégeance envers le calife abbasside de Bagdad.

Une capitale, Marrakech, est fondée en 1070. Un souverain particulièrement emblématique, Yusuf ibn Tashfin, règne de 1061 à 1106, avec sa femme Zaynab Nefzaouia. Une administration décentralisée se met en place, avec une structure étatique transcontinentale, qui s’étend pour la première fois de part et d’autre du détroit de Gibraltar.

Le 11ᵉ siècle correspond à un tournant dans l’histoire du Maghreb : “Cela correspond à un double mouvement : au nord, avec la revivification de la Méditerranée et l’intensification des flux [commerciaux, par exemple], et, plus important sans doute encore, la mise en communication, l’intensification des liens avec l’Afrique subsaharienne, en particulier le Soudan. Les Almoravides sont les premiers à établir des traités avec Pise, Gênes, Venise, Marseille et Barcelone.”

C’est dans ce contexte qu’apparaît le mot Maroc. “Le mot Maroc signifie Marrakech. C’est le moment où l’on prend l’habitude de désigner un pays en fonction de sa capitale.”

Les Almoravides déclinent au 12ᵉ siècle, affaiblis par les guerres contre les chrétiens de la péninsule ibérique et contre les Almohades, des berbères qui se sont soulevés contre la dynastie au pouvoir.

Les Almohades ne tardent pas à renverser les Almoravides. Ibn Tumart est le réformateur religieux à leur tête.

En 1147, les Almohades s’emparent de Marrakech, puis de la quasi-totalité du Maroc et de la Tunisie actuels, et d’Al-Andalus. Ils contestent la légitimité du calife abbasside, et proclament le souverain almohade comme calife.

La réforme religieuse des Almohades est un retour à la révélation prophétique de Muhammad, et comporte une forte dimension messianique. Des généalogies fictives inscrivent Ibn Tumart et Abd al-Mumin, son premier successeur, dans la lignée d’Ali, le gendre et cousin de Muhammad.

L’Empire almohade met en place un nouveau système d’administration provinciale, plus centralisé.

L’histoire selon les Mérinides

Au 13ᵉ siècle, les Almohades déclinent au profit des Mérinides, une dynastie également d’origine berbère qui s’empare en 1269 de Marrakech et exerce désormais son pouvoir sur le Maroc, depuis sa capitale Fès.

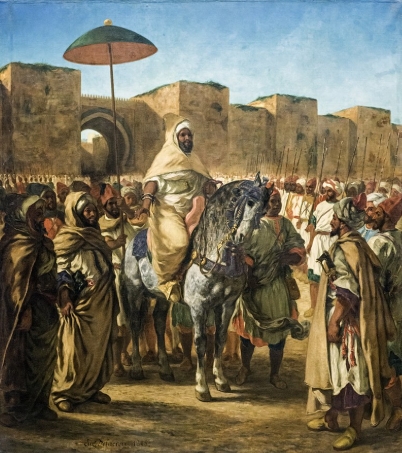

Le terme de “sultan” se généralise à l’époque mérinide. Le sultan Abu al-Hasan Ali ben Uthman, surnommé le “sultan noir” en raison de sa couleur de peau, est une figure centrale de la période mérinide. Son règne (1331-1348) marque l’apogée de la dynastie, mais il échoue à unifier à nouveau le Maghreb, malgré son désir de faire renaître un empire par les armes et la conquête, aussi bien du côté de l’Espagne que de la Tunisie actuelle.

Pour légitimer leur pouvoir, les Mérinides ne mobilisent pas, contrairement aux deux dynasties précédentes, de projet religieux. Au contraire, pour Yassir Benhima : “C’est presque par opportunisme politique que cette dynastie arrive au pouvoir. Elle va construire d’autres éléments de légitimation de son autorité et a l’idée, justement, d’écrire cette histoire.” Ibn Khaldoun, penseur et historien de la fin du 14ᵉ siècle, contribue en particulier à la structuration de ce grand récit national.

Les Mérinides déclinent peu à peu à partir de 1348, affaiblis par la peste noire et par des périodes de grande instabilité politique. Les Wattassides leur succèdent en 1472.